世人都道“學而優則仕”,高校里更是有個不成文的規矩:只要教學科研做得好,領導就會勸你“進步進步”——去當個系主任、副院長什么的。在大眾認知里,既能優先拿課題,又能決定資源怎么分,晉升管理崗是普通老師開啟“學術仕途”的第一步。

“有權有資源,為啥不當呢?”這話聽著挺有道理。

但最近幾年,情況開始變了。越來越多的年輕老師開始拒絕“升官”:有人寧愿天天泡實驗室,也不想去開那些永遠開不完的會;有人覺得安安靜靜教教書、做做研究,比整天應付行政雜事強多了。

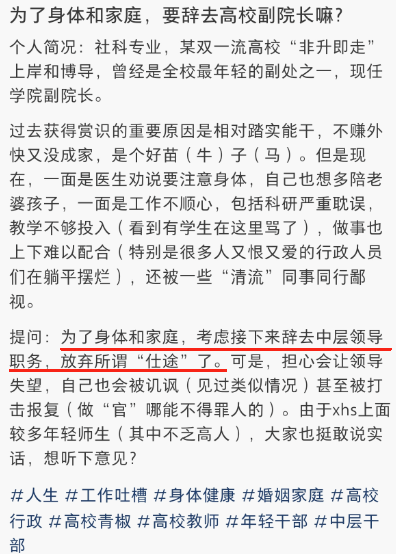

某雙一流高校博導發帖詢問:要不要辭去副院長一職?

一位教學副院長現身說法:確實是累,不打算再做

現在許多高校包括副院長等在內的管理職位,居然都要反復動員才有人愿意干。那些過去搶破頭的“官位”,現在正在悄悄遇冷……

高校管理崗‘勸退’年輕教師:寧做科研,不當領導

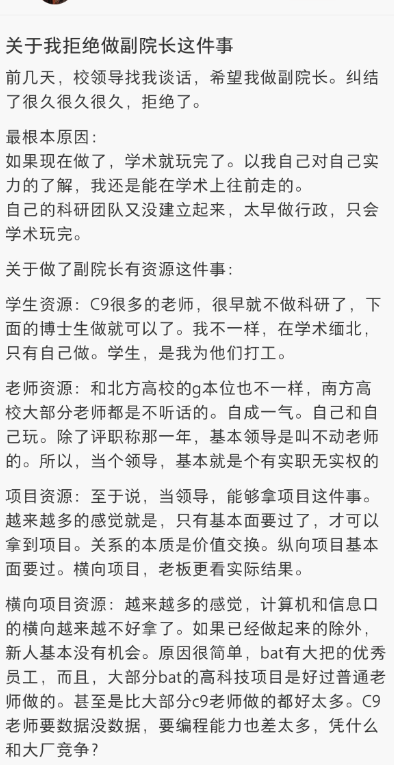

一位高校教授在某社交平臺公開發帖,深刻剖析了自己拒絕校領導的請求,不想當副院長的原因。

沒有科研團隊,不想太早花時間在行政上;沒有足夠的學生資源輔助科研,全憑一己之力;就算做了副院長,也大概率空有其表,沒有實權叫得動老師做事;項目資源也沒有想象中更好拿……

高校教授拒絕校領導要求,不當副院長

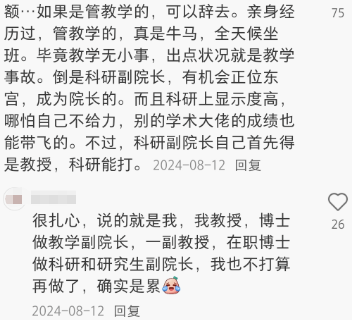

這位教授的坦誠發言引發了廣泛共鳴,不少高校教師紛紛分享自己類似的“拒官”經歷:

1、拒絕系主任的——

“一周幾次會、人才培養方案、教學考核、專業建設、排課方案、學生投訴、畢業實習……全是系主任扛雷,但人事權財權一樣不沾邊。”

2、拒絕教研室主任的——

“一年只多2000塊津貼,老師不愿意上的課和比賽,主任必須頂上,專業認證幾十萬字的材料自己寫,也叫不動普通老師……”

3、拒絕院長助理的——

“美其名曰‘培養后備干部’,實則是給領導寫材料、陪開會的工具人。”

于是有青年教師調侃:總有人說高校管理崗是圍城,要我說,它更像是一扇‘旋轉門’。有人拼命想擠進去,待不了多久又急著轉出來。

高校管理崗,值不值得做?

高校的管理崗位,它們通常分為行政管理崗位和學術管理崗位以及其他專職管理崗位。在高校中,常見的管理崗位有:

1、行政管理崗位——校長/副校長、院長/副院長、系主任、教研室主任、學生工作處長、人事處處長、教務處處長、科研處處長、后勤處處長等。

2、學術管理崗位——學術委員會主任、學位評定委員會主任、學科帶頭人等。

3、其他管理崗位——圖書館館長、實驗室主任、國際交流合作處處長等。

但實際上普通教師能夠選擇的崗位并不多,而且即便選上了,也依舊要面對“非升即走”的問題。因此許多年輕老師們不愿意把寶貴時間浪費在行政事務上。

不過,高校管理崗確實有其現實優勢,具體情況要因校而異。

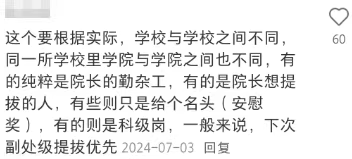

比如說,不同高校背景下,管理崗的含金量差異十分顯著——

①資源人脈優勢

部分高校的管理崗確實能提供課題申報優先權、跨學科合作機會等便利,但這些隱性福利往往需要配套的學術實力作為基礎。(如果自身職稱科研沒跟上,被調去后,多是做雜事無實權的“虛職”)

②職稱晉升雙刃劍

在實行“雙肩挑”政策的大部分高校里,兼任行政職務可能有助于加速自己的職稱評審;但在強調純學術成果為主要考核目標的院校,行政工作反而會擠占科研時間,成為晉升負擔。

③留任穩定性悖論

管理崗的“資源誘惑”對面臨“非升即走”壓力的青年教師確有一定吸引力。但現實中,行政崗位同樣面臨考核壓力。一旦脫離學術主線,后續發展反而受限,部分高校教師可能會出現“學術回不去,行政上不來”的困境——花幾年換來的資源,可能還不如發兩篇頂刊來得實在。

說白了。有的高校管理崗那點稍微領先的優勢,并不能解決當下年輕高校老師的核心問題:利于發展,穩定留校。

因此,高校管理崗的利弊,必須結合本校實際情況具體分析——不同院校的行政生態、晉升規則、領導風格差異巨大,盲目選擇可能適得其反。

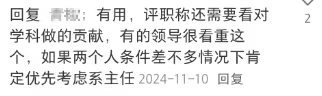

①兩個競爭者條件差不多時,可能有行政職務的更有優勢

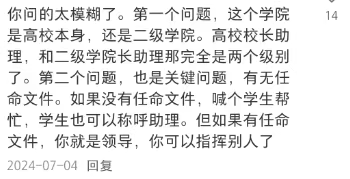

②如果有正式的任命文件,則具備一定管理權

③各學校崗位定位不同,不可完全概括

需要提醒的是,高校管理崗的實際價值,往往與學校的治理結構密切相關。若校領導層以外部調任(所謂的“空降兵”)為主,過去幾年長期積累的資源和經驗優勢,在新一輪人事調整中可能也會蕩然無存。