考編上岸,從高考就開始“卷”了?今年高考志愿季,一個現(xiàn)象引發(fā)了廣泛關(guān)注:上海海關(guān)學院物理類投檔線高達657分,全省排名2618,這一分數(shù)超過了去年上海交通大學醫(yī)學部在江蘇的錄取最低位次。

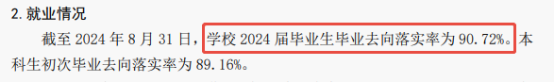

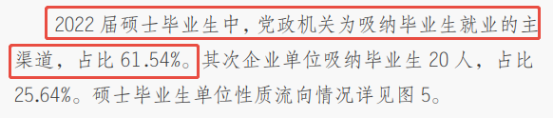

一所原本并不屬于傳統(tǒng)“985”“雙一流”的高校,為何能吸引如此高分考生?答案很簡單——畢業(yè)即入編。作為海關(guān)總署唯一直屬高校,上海海關(guān)學院2024屆畢業(yè)生去向落實率超過90%,2022屆碩士畢業(yè)生中,超六成進入黨政機關(guān),其清晰的考公路徑和極高的入編率,成為無數(shù)家庭眼中“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”。

信息來源:上海海關(guān)學院官網(wǎng)

這背后折射出的,是當代年輕人對職業(yè)穩(wěn)定性的強烈追求。高考即“鎖定”編制,正成為一條備受追捧的新路徑。而與此形成鮮明對比的是,那些歷經(jīng)多年寒窗苦讀、投入巨大時間與精力的碩博群體,在求職“上岸”的路上卻愈發(fā)艱難。

如果說高考是職業(yè)賽道的“搶跑”,那么碩博的“長跑”終點,似乎正演變?yōu)橐粓龈鼮榧ち摇⒉淮_定的“撞線”角逐。

一、碩博“上岸”為何越來越難?

“上岸”這個詞,早已從公考圈術(shù)語演變?yōu)檎麄€社會對職業(yè)安全感的隱喻。而對碩博群體而言,“上岸”往往意味著進入高校任教、進入科研院所或體制內(nèi)核心崗位。

但現(xiàn)實是,這條路正變得越來越窄。

首先,供需嚴重失衡。近年來,我國博士招生規(guī)模持續(xù)擴大,2023年博士研究生招生人數(shù)已突破13萬,創(chuàng)歷史新高。與此同時,高校教師崗位的增長卻極為緩慢。據(jù)統(tǒng)計,過去五年全國高校專任教師總數(shù)增長率不足5%,崗位增量遠遠趕不上人才供給的增速。

其次,企業(yè)吸納能力有限。盡管社會對高端人才的呼聲不斷,但真正能為碩博提供匹配崗位的企業(yè)仍屬少數(shù)。互聯(lián)網(wǎng)大廠經(jīng)歷多輪裁員,教培行業(yè)遭遇重創(chuàng),傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級尚未完全釋放高端崗位需求。大量碩博畢業(yè)生被迫轉(zhuǎn)向高校和體制內(nèi)“獨木橋”,進一步加劇了競爭。

再者,評價體系高度內(nèi)卷。即便進入高校,非升即走的“預聘制”、繁重的科研考核、激烈的職稱晉升壓力,讓“上岸”后的安全感依然脆弱。一篇頂刊、一個國家級項目、一次破格晉升,往往決定一個人的職業(yè)命運。

這種“高門檻+高淘汰”的機制,使得“上岸”不再是終點,而是另一場馬拉松的起點。因此,在就業(yè)環(huán)境波動不斷加大的背景下,體制內(nèi)工作所具備的“抗風險能力”顯得尤為珍貴。

當現(xiàn)實的“安全邊界”正在不斷收窄,外部環(huán)境充滿不確定性,選擇穩(wěn)定就成了一種不得已卻也最踏實的生存策略。

二、“一步到位”VS“長線投入”:碩博的“確定性”在哪里?

面對高考即鎖定編制的“專用校”模式,碩博群體難免產(chǎn)生焦慮:我們花了五到八年甚至更長時間深耕科研,為何反而在就業(yè)市場上顯得“不確定”?

這種焦慮的根源,在于我們對“確定性”的誤讀。高考選擇上海海關(guān)學院等“體制直通車”院校,獲得的是一種制度性確定——只要完成學業(yè)、通過考核,便可進入特定系統(tǒng)。

這種確定性清晰、可預期,但往往以犧牲專業(yè)興趣、發(fā)展靈活性為代價。學生可能為了“入編”而選擇非熱愛的專業(yè),未來職業(yè)路徑也相對固化。

而碩博階段的長期訓練,提供的則是一種能力性確定。這種確定性不依賴于某個制度通道,而是源于個體在長期學術(shù)磨礪中鍛造出的不可替代的核心能力:

-系統(tǒng)性思維:能夠從復雜現(xiàn)象中提煉問題本質(zhì),構(gòu)建邏輯框架;

-獨立研究能力:自主設(shè)計研究方案、收集分析數(shù)據(jù)、得出結(jié)論;

-深度學習與知識遷移能力:快速掌握新領(lǐng)域知識,并應(yīng)用于實際問題;

-批判性思維與創(chuàng)新意識:不盲從權(quán)威,敢于提出新觀點、新方法;

-項目管理與抗壓能力:在長期、高強度的科研壓力下保持產(chǎn)出。

這些能力,才是穿越經(jīng)濟周期、應(yīng)對職業(yè)波動的“硬通貨”。

編制可以是一個選項,但不應(yīng)是唯一答案。真正的“鐵飯碗”不是某個編制或頭銜,而是那些無法被輕易替代的可遷移能力。

結(jié)語

回到文章開頭的現(xiàn)象,657分選擇上海海關(guān)學院的考生,他們的選擇值得尊重,這是在當下社會環(huán)境下,基于個人和家庭考慮做出的一種人生策略。

但對碩博群體而言,多年深耕的意義,遠不止于換取一張“入場券”。那些在實驗室熬過的夜、在文獻中爬梳的思辨、在學術(shù)爭論中錘煉的邏輯,早已內(nèi)化為一種強大的生存與發(fā)展能力。

在這個充滿不確定性的時代,真正的“鐵飯碗”,不是某個編制身份,而是你手中掌握的、無法被輕易替代的專業(yè)能力與思維深度。

上岸的終點,不在體制的門檻里,而在你持續(xù)成長的足跡中。希望每一位碩博人都能在屬于自己的航道上,駛向真正意義上的“岸”。

▍往期內(nèi)容

>>《趕超985高校!“新型研究型大學”教師崗究竟有多香?丨高才情報局第181期》

>>《注銷事業(yè)編!10名大學教師因長期曠工面臨解聘丨高才情報局第180期》

>>《810人搶82個崗位:那些考上縣城編制的碩博,現(xiàn)在怎樣了?丨高才情報局第179期》